Existenzielle Fragen, die bleiben

Ingeborg Bachmann, © Courtesy Galerie Johannes Faber

Erlebniswelt

Funktionen Funktionen Funktionen

Funktionen, Formen und Farben bilden die Sprache der Architekten, die auf baurechtliche Vorgaben, Kundenwünsche und viele Kompromisse eingehen müssen. Sie stehen im Widerspruch zum eigenen Denken, Fühlen und Handeln, was er zunehmend mit seiner Berufung kompensiert. 15 Jahre arbeitet er als Architekt «und» Schriftsteller. Es ist eine Zeit, in der er sich mit dem Bau des Zürcher Freibads Letzigraben einen Namen macht. Beruf und Berufung verschmelzen: So fliessen Berufserfahrungen, Amtsregeln und kleinbürgerliche Ansprüche in sein Hörspiel «Biedermann und die Brandstifter» ein, dessen Protagonist dem Bauherrn entspricht, der im echten Leben veränderte Treppenhausmasse reklamierte und Schadenersatz verlangte. Es ist aber auch eine Zeit, in der sich der Nonkonformist fremdbestimmt gefühlt haben muss. Denn in diesen Jahren stellt er die alten Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Diskrepanz von Selbst- und Fremdbild, von Technik und Natur erneut. Seit 1942 verheiratet und Vater von drei Kindern, taucht eine dritte Frage auf, die bleiben wird: Lassen sich individuelle Träume überhaupt mit dem Eheleben vereinbaren? Sie deutet sich schon in den Tagebüchern 1946 bis 1949 an, findet Platz in seinen Theaterstücken, Erzählungen und Notizen. Um das Verhältnis von Mann und Frau, aber auch Zwänge von aussen und die Suche nach der wahren Identität kreist auch der 1954 publizierte und erstmals eine Millionenauflage erreichende Roman «Stiller». Mit ihm schafft Frisch den Durchbruch als Schriftsteller und die finanzielle Basis, um sich ganz seiner

Berufung zu widmen.

Erlebniswelt

Erst Journalist, dann Architekt, dann Schriftsteller. Wer Max Frisch allerdings Unstetigkeit oder gar Opportunismus vorwerfen will, verkennt ihn. 1911 geboren, hinterfragt er die traditionellen Sichtweisen, moralischen Normen und Werte seiner Zeit. Er sucht seine Rolle in der Gesellschaft und steht nach zwei Jahren Germanistikstudium und ersten Veröffentlichungen vor der Wahl: Beruf oder Berufung? Um der Familie ein Auskommen zu sichern, stellt er sich nach dem Tod des Vaters der Realität, bricht das Studium ab und wird Journalist. In dieser Zeit beschäftigt ihn die Frage, die ihn ein Leben lang begleiten wird: «Was bin ich?» So heisst der Titel eines seiner ersten Essays, das er als freier Journalist für die NZZ verfasst. Die Antwort bleibt ihm verwehrt. So erstaunt es nicht, dass er sein Ziel, Schriftsteller zu werden, mit 25 Jahren aufgibt, um die «brotlose Kunst» gegen einen «echten» Beruf zu tauschen. Die Architektur entspricht seiner kreativen Ader, und so studiert er aufs Neue, tritt in die Fussstapfen des Vaters und eröffnet als Gewinner des Zürcher Architekturwettbewerbs 1943 sein eigenes Büro. Doch seine wahre Berufung gibt er nicht auf.

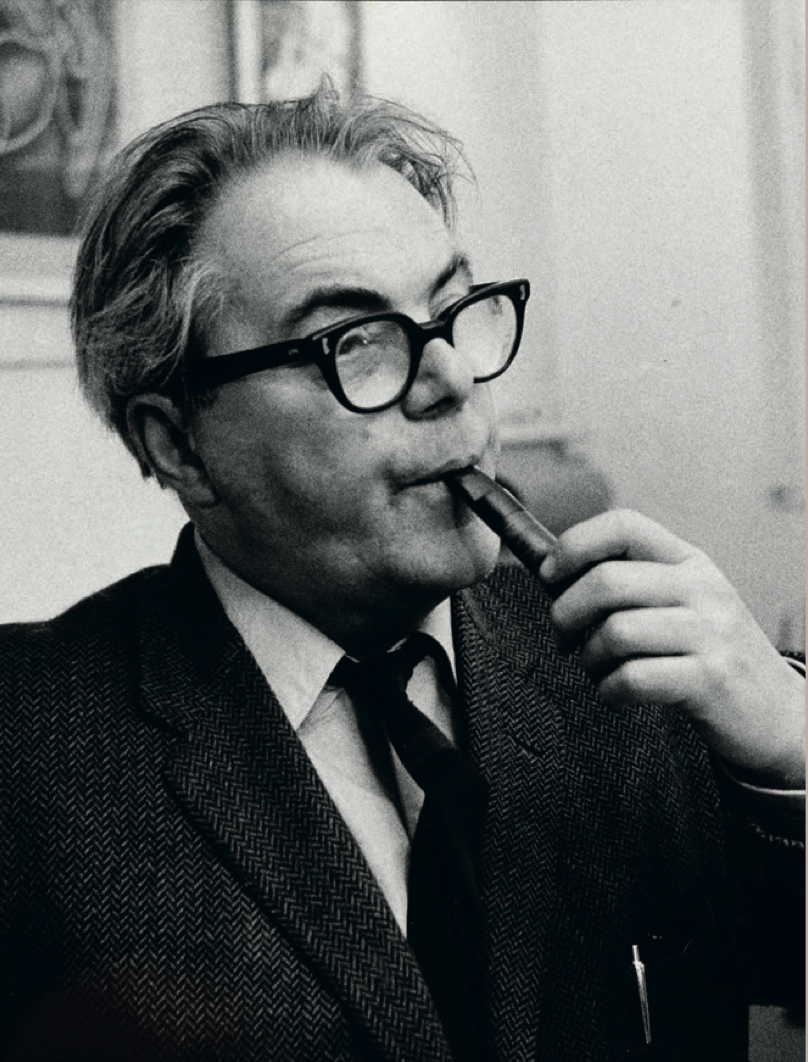

© ETH-Bibliothek, Zürich Bildarchiv / Foto: Jack Metzger

Erlebniswelt

In dem komplexen Werk leugnet der Schweizer Anatol Ludwig Stiller seine Biografie, erfindet sich neu und flüchtet mit geänderter Identität, um sie nach seiner Rückkehr wieder zu verlieren. «Ich bin nicht Stiller», verteidigt er seinen Freiheitswillen und muss sich doch dem Recht beugen. Dagegen fühlt sich Walter Faber, die Hauptfigur des Prosawerks «Homo faber», wohl in seinem technisch definierten Leben, denkt logisch und bemerkt nicht, dass in seinem nüchtern distanzierten Blick auf die Welt etwas Geheimnisvolles fehlt - bis ihm auf einer Schiffsreise die Liebe begegnet: Elisabeth. Die lebensbejahende junge Frau, die er zärtlich Sabeth nennt und spontan heiraten will, begleitet ihn ein entscheidendes Stück auf seinem Lebensweg. Doch die gemeinsame Reise, in der seine logische Weltsicht um ihre gefühlsbetont-mystische bereichert wird, endet tragisch: In Athen angekommen, stirbt sie nach einem Unfall. Und er trifft Hanna wieder, seine Jugendliebe, die ihm eröffnet, dass Sabeth seine Tochter war. Die Flucht zurück in seine so rationale Arbeitswelt hilft ihm nicht. Er zerbricht an den Zufälligkeiten des Lebens. Für Max Frisch bedeutet gerade dieser «Klassiker», für den er 1958 den renommierten Georg-Büchner-Preis erhält, den Einzug in den Olymp der deutschsprachigen Literatur. Er ist nicht nur ein Bestseller, der dem «starken Geschlecht» aus der Seele spricht. Es ist auch eine Momentaufnahme des eigenen Lebens. Es scheint, als hätte er mit diesem Werk, das mehr autobiografische Züge als andere trägt, die eigene Zukunft vorausgeahnt.

© Ingeborg Bachmann Fotoarchiv, aus Buch «Ingeborg Bachmann, meine Schwester», Piper Verlag GmbH

Erlebniswelt

Auf dem Höhepunkt seines Erfolgs hinterfragt die Schweizer LiteraturIkone noch immer ihr Leben. In dieser Zeit, die alle Züge einer Sinnkrise trägt, hört er Ingeborg Bachmanns Hörspiel «Der gute Gott von Manhattan», der die romantische, nicht der bürgerlichen Ordnung folgende Liebe bestraft. Frisch gratuliert der wortgewandten Dichterin, trifft sie spontan - und findet in ihr sein Alter Ego. Sie, die brillante Lyrikerin, stellt sein Wunschbild dar, das - plötzlich so greifbar nah - Gestalt annimmt. Wie ein Blitz schlägt die Liebe in ihrer beider Leben ein. Doch der «gute Gott» meint es nicht gut mit ihnen. So vollzieht sich ihr Schicksal wie der Zufall in ihren Werken, eine «Self-fulfilling Prophecy». Mit der erfolgsverwöhnten, 15 Jahre jüngeren Frau beginnt das neue Leben des Max Frisch. Sie wird seine Weggefährtin auf der Suche nach Antworten, nach der Wahrheit und dem eigenen Ich. Und doch bleibt jeder für sich ein Freigeist, der Vorurteile ablehnt und soziale Klischees durchbricht. Verbunden durch die Literatur wird einer des anderen Muse. Sie fordern sich heraus, inspirieren, bereichern und beflügeln sich. Im Strudel der Gefühle lassen sie sich auf die Welt des anderen ein, die so gar nicht die eigene ist. So entwickelt sich die unkonventionell offene Beziehung zu einer Zeit der Konflikte, des sich Annäherns und Ablehnens, in der sie alle Höhen und Tiefen der Liebe durchleben. Nach fünf Jahren beendet er die verhängnisvolle Affäre, wendet sich einer Jüngeren zu, die er später heiratet, und verarbeitet das Geschehene im Roman «Mein Name sei Gantenbein». Doch Ingeborg Bachmann kann das Trauma der Trennung, das sie im Roman «Malina» beschreibt, nicht überwinden. Sie verliert die Kontrolle über ihr Leben und stirbt, tablettensüchtig, mit 47 Jahren in Rom.

In dieser Zeit, die alle Züge einer Sinnkrise trägt, hört er Ingeborg Bachmanns Hörspiel «Der gute Gott von Manhattan», der die romantische, nicht der bürgerlichen Ordnung folgende Liebe bestraft. Frisch gratuliert der wortgewandten Dichterin, trifft sie spontan - und findet in ihr sein Alter Ego.

Eine der seltenen Fotoaufnahmen, auf der Max Frisch und Ingeborg Bachmann gemeinsam abgebildet sind. Fotograf: Dario Dondero

Erlebniswelt

Es wurde viel gemutmasst über ihr tragisches Ende, viel analysiert und hinein gedeutet. Danach haftete der Schweizer Schriftsteller-Ikone etwas Unrühmliches an. Frisch habe ihr das Herz gebrochen, heisst es, ihre Probleme ignoriert und, ja, sogar ihren frühen Tod zu verantworten. Ein Segen für ihn und die gesamte Literaturwelt, dass sich die Erben entschlossen, den Briefwechsel, den beide über ihre Trennung hinaus führten, vorzeitig zu publizieren. Er räumt auf mit den Vorurteilen, deckt die Missverständnisse in ihrer Beziehung auf. Dass er so nicht leben will, steht in einem seiner Briefe, dass sie ihn weiterliebt, in einem der ihren. Er spricht von seinem Bedürfnis, nicht allein sein zu wollen, sie von Liebe, die sie braucht, um schreiben zu können. Er, ganz Realist, deckt Alltagsprobleme auf, sie beschreibt ihre verlorenen Träume. Und in diesen herzzerreissenden Briefen taucht zwischen den Zeilen das auf, was Frisch zufolge nicht zu beschreiben ist, das Unsagbare, das «Stiller» bedauert. In diesem Schriftwechsel öffnen sie sich ganz, gehen an ihre Grenzen. Dabei kommt ans Licht, dass beide auf ihre Art die Projektionsfläche verloren haben, in der sie sich spiegeln. Ein Drama, das grossartige Literatur hinterlässt über Fragen, die nie an Bedeutung verlieren. Im Gegenteil: Heute sind sie aktueller denn je.