Zwischen ungestümer Natur und präziser Handwerkskunst liegt die ewige Schönheit

Design & Kunst

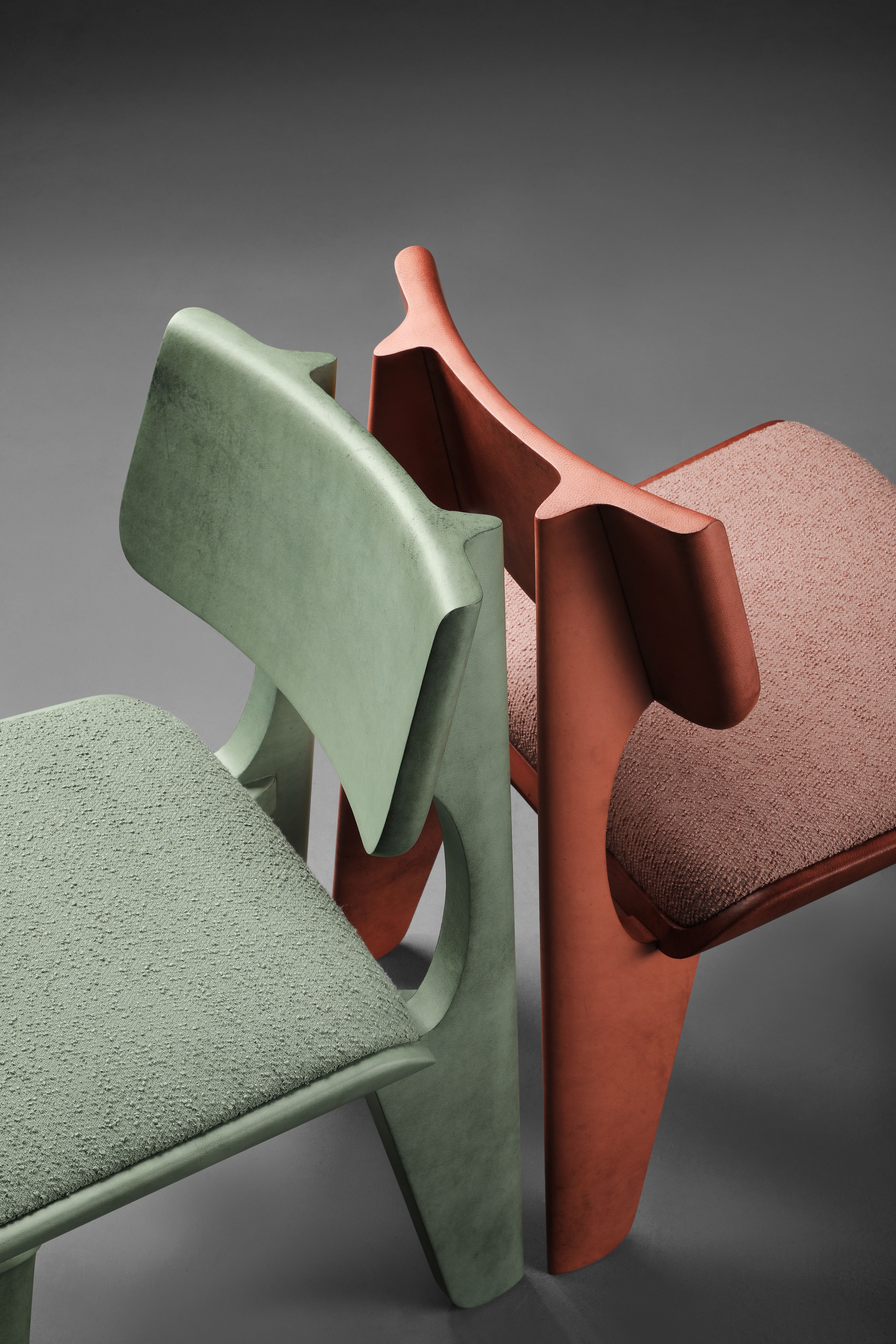

«Der Luxus der Leere» wird oft einer Designer-Bewegung zugeordnet, die sich für mehr Minimalismus, mehr Raum im Raum einsetzt. Raum zum Denken, zum Sein, um Ruhe zu finden in einer Welt, die aus allen Ecken nach unserer Aufmerksamkeit schreit. Ein Designer, der exemplarisch dieser Strömung angehört, ist Jean-Michel Frank. «The noble is simple. Simplicity is the keynote of all true elegance» (zu Deutsch: «Das Vornehme ist einfach. Einfachheit ist der Schlüssel zu wahrer Eleganz.»), soll der Franzose gesagt haben, der sich im frühen 20. Jahrhundert als Pionier der modernen Inneneinrichtung einen Namen gemacht hatte.

Alexander Lamont, der Gründer des gleichnamigen Möbeldesign-Unternehmens mit Sitz in Bangkok, erwähnt den Franzosen öfter während dieses Gesprächs. Die beiden scheinen Seelenverwandte zu sein; nicht nur, weil sie oft die gleichen Materialien für ihre Kreationen verwenden – naturbelassene Rochenhaut, Pergament, Bronze und Stroh-Marketerie – sondern weil eben auch Alexander Lamont sich der noblen Einfachheit verschrieben hat. Der gebürtige Brite, der schon seit rund 25 Jahren in Thailand lebt, verspürt eine innige Liebe zu hochwertigen Materialien. «Ich möchte, dass das Material zum Hauptdarsteller wird. Das Design dient nur dazu, dies zu ermöglichen.» Und damit wären wir wieder beim Luxus der Leere, der Schönheit der Schlichtheit. Denn wer ein Objekt des Designers (der eigentlich kein Designer sein will) in einen Raum stellt, der wird feststellen: Es braucht gar nicht mehr viel, der Raum lebt bereits und verströmt eine fast mit den Händen greifbare Energie. Das rührt einerseits daher, dass die Möbel aus wunderbaren Naturmaterialien gefertigt sind, die einen dazu einladen, langsam mit der Hand über die Oberflächen zu fahren; immer und immer wieder, bis man alle kleinen haptischen Details erspürt und ertastet hat. Andererseits weiss jedes Möbelstück seine Geschichte zu erzählen; wie seine Oberflächen stundenlang gestaltet wurden, mit Liebe und viel Geduld aus kleinsten Einzelteilen, wie beispielsweise zerbrochenen Eierschalen. Jedes Teilchen der Eierschale wird in einer bestimmten Weise angeordnet, die gestern und morgen nicht mehr die gleiche gewesen wäre. So wie beim Strada Side Table, erklärt Alexander Lamont: «Das Muster – von Hand aufgetragen – ist echt, ein gelebter Rhythmus.» Die Möbel sprechen also nicht nur die Sprache der Schlichtheit, sondern auch diejenige einer Aussergewöhnlichkeit, die nicht reproduzierbar und deswegen einzigartig ist. Ein schöner Gedanke in einer Welt von KI und gedankenlosem Copypasten.

Wie Alexander Lamont stört sich auch die Innenarchitektin Doris Ambühl vom Interior-Design-Büro Roomdresser an der seriellen Einfallslosigkeit, die man heute vorfindet. Schon designt, schon entwickelt, schon gesehen. Die erfolgreiche Raumgestalterin hat ein feines Gespür, um Trouvaillen zu finden, die anders daherkommen als vieles, was man heute schon so gesehen hat. Sie mag das Spezielle vom Ordinären rasch zu unterscheiden; weiss, welche Designer und Produzenten es verstehen, schöne Objekte herzustellen, die trotz ihrer Eleganz auch eine Einzigartigkeit in sich bergen. Auf einer ihrer Spurensuchen ist sie auf Alexander Lamont gestossen.

Die beiden verbindet ihr Talent, Schätze aufzuspüren. Alexander Lamont war nämlich schon als kleiner Junge mit seiner Familie um die Welt gereist, um Schätze der Handwerkskunst aufzuspüren – in Afrika, Südamerika und Asien. Es waren Gegenstände, die aus lokalen Materialien hergestellt wurden und die Kultur, Herkunft und die gesamte Identität der Bewohner auszudrücken vermochten. «Daran war nichts Künstliches», so Lamont. Es handelte sich nicht um Exportware oder Souvenirs für Touristen, sondern es waren Objekte, die gemacht wurden, um an jenen Orten zu bleiben.

Nun fragt man sich: Wer ist Alexander Lamont denn nun, wenn kein Designer? Schatzsucher? Erfinder? Künstler? Vielleicht kommen wir der Antwort zu dieser Frage im Gespräch mit dem Nicht-Designer Alexander Lamont und der Interior Designerin Doris Ambühl etwas näher …

Design & Kunst

Können Räume helfen, uns wieder mit unserem innersten Selbst zu verbinden – oder sind sie eher Bühne, um uns nach aussen hin selbst darzustellen?

Doris Ambühl: Ich spreche natürlich aus der Perspektive einer Innenarchitektin, die Räume für Kunden gestaltet. Für mich ist es zentral, einen Raum im Sinne seiner Bestimmung zu schaffen – aber auch gemäss dem Gefühl, das der Kunde in diesem Raum erleben möchte. Es ist eine Art der Psychologie; der Austausch zwischen dem Kunden und den eigenen Ideen ist entscheidend.

Alexander Lamont: Meinen Arbeitsort habe ich über Jahre hinweg eingerichtet. Er ist also unweigerlich ein Spiegel meines Innersten. Nicht bewusst gewählt, sondern natürlich mit der Zeit gewachsen; mit vielen Büchern, die ich über die Jahre gesammelt habe – und jenen meines Vaters, die sich nach seinem Tod in meine Bibliothek eingefügt haben.

Ich sammle zudem Buddha-Figuren und Tierskulpturen. Bei meiner Arbeit blicken also ganz viele Augenpaare auf mich herab, was dem Raum eine spezielle Atmosphäre verleiht. Mein Zuhause ist das Gegenteil davon: ein Rückzugsort. Nicht leer, eher wie ein japanischer Tempel. Tatami, Holz, ein Hauch von Gold. Einfach, aber reich.

Wie hat sich Ihr Sinn für Schönheit in den letzten Jahren gewandelt – und was hat diesen Wandel ausgelöst?

Lamont: Wenn man ein gesundes, kreatives Unternehmen führt, strebt man nach Fortschritt. Wir haben jedes Jahr eine neue Kollektion, auf die ich immer sehr stolz bin. Das handwerkliche, technische und künstlerische Niveau wächst stetig. Ich nenne das aber keinen Wandel, eher eine Schatzsuche.

Ambühl: Wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, dann meist, weil man denkt, man könne es besser als die anderen. Man sprüht zu Beginn förmlich vor Inspiration. Doch je länger ich in dieser Branche arbeite, desto schwieriger wird es, Objekte zu finden, die mich begeistern. Wir besuchen Jahr für Jahr zahlreiche Messen – und oft sieht man immer wieder dasselbe. Etwas zu finden, das mich wirklich berührt, ist selten und kostbar. Deshalb schätze ich Alexander Lamont so sehr …

Intuition oder erlerntes Stilgefühl – was treibt den kreativen Prozess an?

Lamont: Wer in dieser Branche arbeitet und sie liebt, dessen Auge wird geschult. Man lernt, Design aus der Masse herauszufiltern. Ich zeichne auch viel. Doris, du hast Glück – du vertraust dir. Ich hingegen zweifle ständig beim Entwerfen. Selbst wenn ein Stück fertig vor mir steht, bin ich nie ganz sicher. Aber mit der Zeit vertraut man dem Entstehungsprozess. Wenn es so weit gekommen ist, dass ein fertiges Objekt endlich vor mir steht, dann muss es schön sein.

Ambühl: Es ist eine Mischung aus Wissen und Erfahrung. Manchmal ist alles leicht: Kunde, Raum, Idee – alles greift ineinander. Und manchmal ist es schwierig. Das Nervenaufreibende ist dann, herauszufinden, warum es schwer ist …

Alexander Lamont, Ihre Kollektion scheint aus zwei Welten zu schöpfen – tief verwurzelt und fast mythisch, zugleich aber auch zeitgenössisch. Wie vereinen Sie diese zeitlichen Ebenen in einem Objekt?

Lamont: Ein Produkt, losgelöst vom Raum, ist für mich wie eine Skulptur. Wenn Sie den Begriff mythisch erwähnen, denke ich an jene Energie, die etwa bei Bronze zu finden ist, die bei 1200 Grad gegossen wird – ein Vorgang zwischen Kontrolle und Naturgewalt. Wenn meine Stücke diesen Hauch von Unabsichtlichkeit ausstrahlen, dann gefällt mir das. Die ältesten Keramiken etwa – schlicht in ihrer Form – könnten ebenso gut modernes Design sein.

Gibt es Kunden des «Roomdresser», die gezielt nach Alexander Lamonts Objekten fragen? Oder braucht es ein behutsames Heranführen an seine aussergewöhnliche Designsprache?

Ambühl: Alexanders Stücke sind Kunstwerke. Wie bei jedem Kunstwerk erschliesst sich ihre ganze Faszination und Verzückung erst in der Auseinandersetzung mit dem Gestaltungsprozess und der Materialität – hier ganz besonders. Der passende, wohlsituierte Kunde bringt eine entsprechende Wertschätzung für das meisterhafte Handwerk mit und lebt im Sinne verbindlicher Nachhaltigkeit. Trifft das zu, entdeckt er die Stücke oft selbst. Andernfalls kann man ihn durch das passende Storytelling für das Design und die sinnliche Materie begeistern.

Design & Kunst

Alexander Lamont, viele Ihrer Techniken gründen auf jahrhundertealter Handwerkskunst, die Sie weiterentwickelt haben. Heute sind wir schneller, effizienter – aber worin waren unsere Vorfahren uns vielleicht voraus?

Lamont: Wenn ich beispielsweise das Musée des Arts Décoratifs besuche, im Besonderen den Art-Déco-Bereich – eine Epoche zwischen Handwerk und beginnender Industrialisierung – dann fühle ich mich Designern wie Jean-Michel Frank, Paul Iribe, Jean Dunand, Eileen Gray besonders verbunden. Sie erschufen eine wunderschöne, minimalistische Form von Luxus.

Im Musée Guimet in Paris wiederum findet man so viel Tiefe in den Objekten – besonders bei der asiatischen Sammlung. Eine Buddha-Büste etwa hat mich besonders berührt. Der Künstler muss ein tiefgläubiger Mensch gewesen sein. Man fühlt das. Es ist eine spirituelle Welt, die viel Bedeutung hat – auch losgelöst von Religion. In vielen der heutigen Designs fehlt diese Energie zunehmend.

Woran liegt das?

Lamont: Ich las neulich einen Artikel, der meinte, Plastik sei heute wichtig, weil wir nicht mehr mit der Natur leben können wie früher. Es war so dargestellt, als sei das etwas Positives, aber ich dachte nur: Wie furchtbar! Plastik auf der Haut, an den Wänden, im Mobiliar. Wann berühren wir noch etwas Echtes? Es gibt so viel Gerede über Nachhaltigkeit – dabei recyceln wir oft nur Müll, der schon einmal Energie verschlang, und stecken erneut Energie hinein, nur um etwas zu erschaffen, das wiederum nicht lange bestehen wird. Wenn es mir gelingt, etwas aus Materialien zu schaffen, die auf wunderschöne Weise altern und die so gut gemacht sind, dass man sie ewig aufbewahren will – dann ist das wahre Nachhaltigkeit.

Doris Ambühl, eines der Stücke, die Sie aus Alexander Lamonts Kollektion gewählt haben, ist die Carapace Uplight – eine monumentale, schwarze Lichtskulptur, über 1,80 Meter hoch. Wo steht sie – und wie prägt sie den Raum?

Ambühl: Die Leuchte steht in unserem Showroom und passt mit ihrer schlichten, gleichzeitig markanten Form in jeden Raum, der sich durch ein wenig Extravaganz auszeichnen und dennoch stilvolles Understatement ausstrahlen möchte.

Auch ich darf heute ein kleines Stück dieser mythischen und kostbaren Welt mitnehmen, die fast schon eine gewisse Transzendenz ausstrahlt: eine kleine Eulenfigur, aus Bronze geformt. Auf dem Nachhauseweg fahren meine neugierigen Finger immer wieder über ihre Oberfläche. Hie und da eine kleine Unebenheit; sie sind das Resultat einer Welt, die sich zwischen menschlicher Handwerkskunst und der Zufälligkeit der Natur bewegt. Die Eule steht jetzt auf meinem Schreibtisch und sieht mit ihrem stechenden Blick zu, wie ich diesen Schlusspunkt setze.